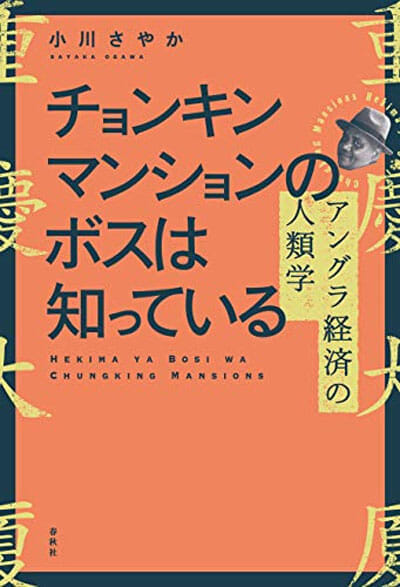

チョンキンマンションのボスは知っている

チョンキンマンションのボスは知っている アングラ経済の人類学

この本は面白かった。

旅行で香港に行くと、見かける。

チョンキンマンション(重慶大厦)周辺にいる非アジア系の外国人。

なぜここにたむろしているのか?

どんな仕事をしているのか?

そんな疑問で一杯だが、敢えて話しかけて尋ねたりはしない。

チョンキンマンションのカオス感も相まって、なんだか怖いもんね。

この本の著者はその先に踏み込んで、「チョンキンマンションのボス」と名乗るタンザニア人と仲良くなり、その生業や稼ぎ方を具体的に取材していく。

チョンキンマンションを根城にして活動するタンザニア人達と、その「組合」をしきる「ボス」。

そんな彼らが稼ぎ生活する手段とは・・・。

この時点で、面白い。

副題に「アングラ経済の人類学」とある通り、在香港タンザニア人の組合ネットワークや商習慣、その歴史、客死した場合の取扱いについて、人類学者である作者が陽気な「チョンキンマンションのボス」にはぐらかされながらも、苦労して少しずつ聞き出していく。

世界最貧国の1つであるタンザニアを出て、香港で働く。

おおよそ我々が想像しうるようなビジネス基盤でははないので、その商習慣や考え方は別次元のようにみえる。

でも読み進めると、少しずつ馴染んでくる。

その考え方、そのキャラ・・・。

気のせいかも知れない。

なんせ取材元のチョンキンマンションのボス、ぐーたら・いい加減で捉えどころがない。

しかしよくよく筆者が根気よく聞き出していくと、その行動の細部には異境の地で商売を続けてきたボスのノウハウが詰まっている。

らしい。

少なくとも読後には、「チョンキンマンションのボス」への尊敬の念に似た何かの感情が残った。

ビザラン・難民認定・不法滞在、いずれにせよ、身分の不確かな状態の異国の地で商売をしてコミュニティを築いていく。それってすごいことだよな、と。

なによりも、チョンキンマンションにたむろする謎の外国人の一部、タンザニア人の内情をうかがい知ることができたのは、良かった。

ほい。

そんな感じ。