大容量HDDを無線LANで使う

自宅で大容量のHDDを使いたい。

しかしUSBなどによる有線接続の外付けHDDは、運用が面倒。

無線LANを介して、ネットワーク・ドライブのように使いたい。

また、そのHDDには大切な写真・動画をポンポンといれておきたい。

そのためHDD故障などに備えて、バックアップも自動でとって欲しい。

ということで、家庭用NASの導入。

無線LANでアクセスしつつ、普通のドライブ・フォルダのように扱う。

その裏側では、システム的に常時2台のHDDで同じ内容を保持するRAID1構成で、HDDの故障などにも備える。

(1台のHDDが故障しても、同内容を保持するもう1台のHDDが残る)

購入したのは、Synology「DS218 Plus」の2ベイNAS。

Synology DiskStation DS218+ 2ベイ NAS キット 日本正規代理店アスク サポート対応 デュアルコア Intel Celeron CPU搭載 保証2年 CS7059

- 出版社/メーカー: Synology

- 発売日: 2017/09/22

- メディア: Personal Computers

- この商品を含むブログを見る

Synologyといえば、もう少し安い「DS218J」もある。

しかし黒い外装が欲しかったのと、「Plus」の方がCPU・メモリが良いので「DS218 Plus」にした形。

(ただし基本性能としての「ディスクの読み書きの速度」は同じ。CPU/メモリはサーバとしてなにか処理させる場合に役立つかな、と。いずれにしろ黒色は「Plus」にしかないのだ)

Synology 製品比較

現在までの4年間、同様のNASとして「MyBookLive」を使っていたが、こちらは1ベイしかない(HDDが1つ)。

こいつもまだ特にトラブルなく運用できているんだが、今回は2ベイNASの製品に切り替えてHDD2台によるRAID構成にしようと思った次第。

WD社「MyBookLIve」をローカル専用のNASとして使う設定 – やじり鳥

NAS自体には、外部からインターネットを介してHDDにアクセスする、リモートアクセス機能なども備わっている。

しかし個人的には、自宅WiFi回線のみからアクセス可能なNASとして運用したい。

外部からのアクセスで使う用途は特にないので、わざわざセキュリティの穴を作ることもないかな、と。

以下、そのセットアップにて。

ハードウェアをセットアップ

「DS218 Plus」本体はこちら。

これにACアダプタ・LANケーブルが付属する。

「DS218 Plus」にはHDDがついてないので、自分で容量を選んで購入する。

今回は、WesternDigitalのNAS用HDD「WD Red」から、3TB(3.5インチ)のヤツを買いました。

Western Digital HDD 内蔵ハードディスク 3.5インチ 3TB WD Red NAS用 WD30EFRX 5400rpm 3年保証

- 出版社/メーカー: Western Digital

- メディア: Personal Computers

- 購入: 5人 クリック: 6回

- この商品を含むブログを見る

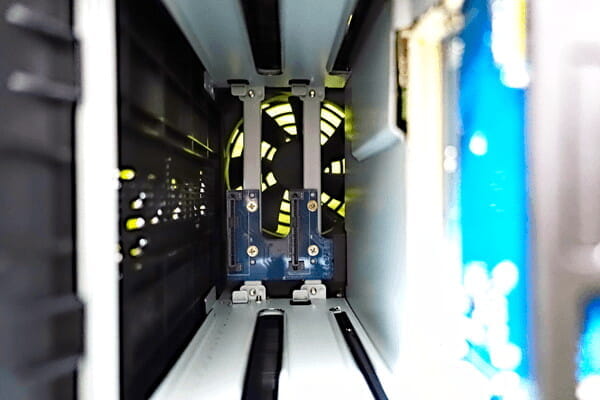

本体のフロントパネルをパカっとあけて、ドライブベイを引っ張り出す。

そこにHDDを乗せて戻す感じですね。

3.5インチHDDなら、ネジ不要でHDDをハメ込むのみ。

楽ちんです。

工具不要で、スッキリ収納完了。

本体の奥にHDDを読み取る部分があるので、そちらにバシッとはまる形。

あとは、設置するのみ。

- LANケーブルで本体とルーターを繋ぐ

- ACアダプタを入れて、電源ONにする

これで完了。

ソフトウェアをセットアップ

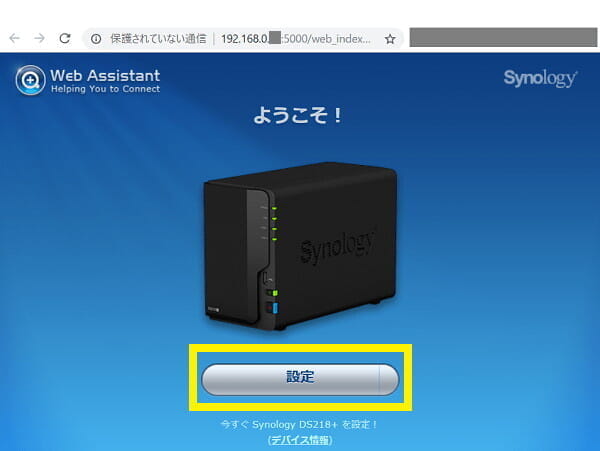

パソコンのブラウザから、無線LAN経由で「DS218 Plus」をセットアップする。

まずは、下記から「Synology Assistant」を取得して実行。

Synology ダウンロードセンター – DS218+

こいつを実行すると、LAN環境の中の「DS218 Plus」を見つけて、その設定ページをブラウザで開いてくれる。

例)http://192.168.0.X:5000/のようなURL

「設定」ボタンを押して、先に進みます。

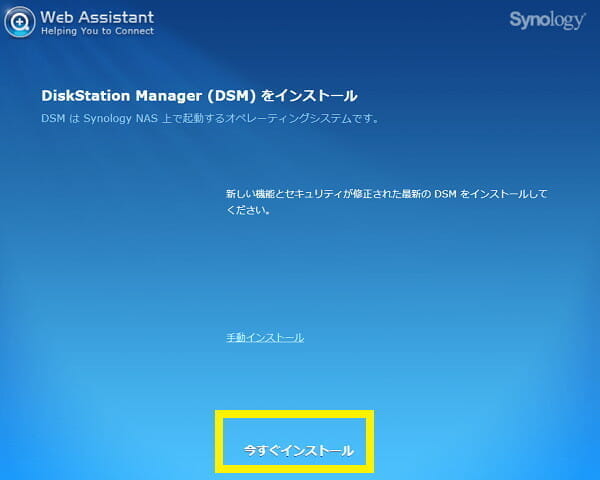

「DiskStation Manager」(DSM)のダウンロード&インストールが始まります。

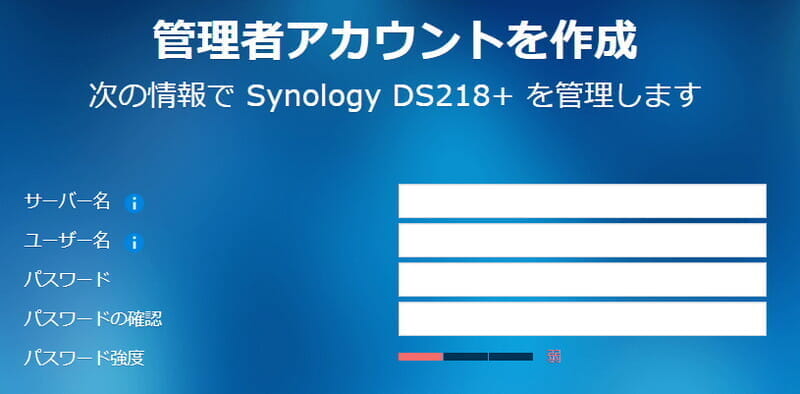

サーバー名・ユーザー名・パスワードを適当に設定します。

(あとで変更も可能)

設定が完了すると、DSMのデスクトップ画面(?)がブラウザで表示される。

各種設定やソフトのインストールは、このブラウザUIで操作可能。

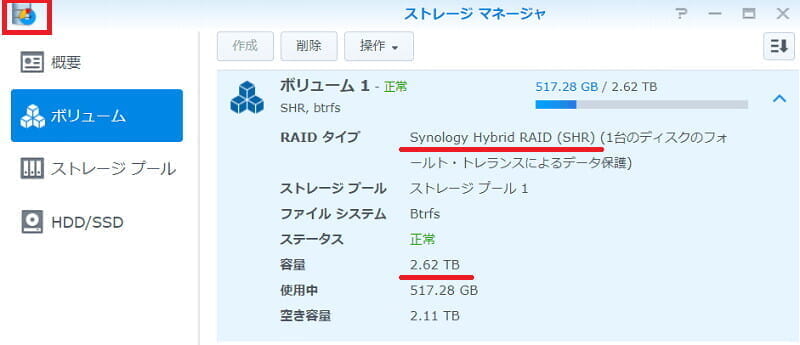

最初に確認するのは、RAIDバージョン。

画面の一番上にあるアイコンから「ストレージ・マネージャ」を開く。

(画面右の検索ボタンから、storageと検索しても出てくる)

標準で設定されるRAID管理システムは、「Synology Hybrid RAID (SHR) 」というSynologyのオリジナル版になっている。

これはRAIDに詳しくないユーザのために、通常のRAIDよりディスクの変更を容易にしたり、ディスク容量を効率よく使えるようにした管理システム。

Synology Hybrid RAID (SHR) とは

通常のRAID1などにしたい場合、一度ここでボリュームを削除→再作成する必要がある。

最初にやる必要があるのだ。

自分は迷った挙げく、SHRのままで使うことにした。

(2台のHDDを使ったRAID1相当の冗長化はできているため)

ま、特段NASに詳しいワケでもないので、素直にデフォでいいかな、と。

ちなみに今回自分が導入したHDDは3TB✕2台だが、RAID1的にミラーリングされているので、使用可能な容量は1台分の3TBになっている↑

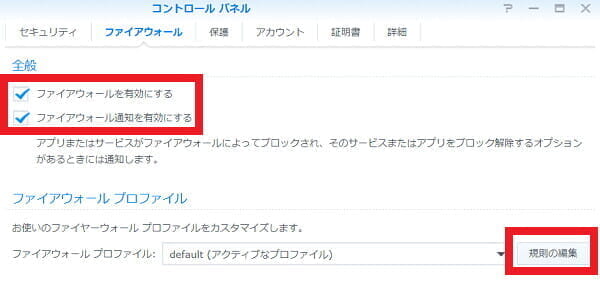

次に「コントロールパネル」を開く。

「ファイアウォール」の設定。

[コントロールパネル]→[セキュリティ]→[ファイアウォール]

ファイアウォールを有効にし、通知を受けるようにする。

また同じ画面の[規則の編集]→[作成]→[ソースIP]→[位置]→[選択]で、「JP」(日本)のみ許可にしておく。

自分の場合はそもそも外部からアクセスの口をあけないが、何かの拍子で外れてしまった場合のためにファイアウォールでIP制限もしておいた。

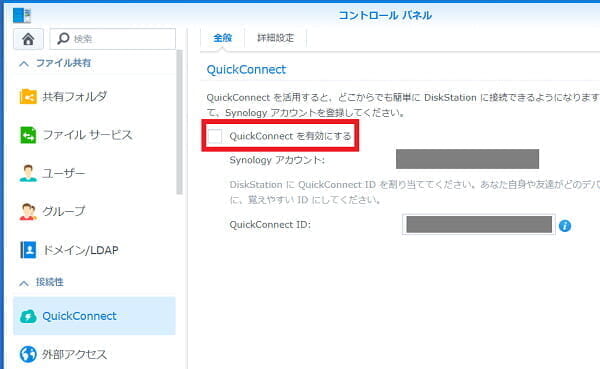

次に「QuickConnect」(リモートアクセス)の設定。

[コントロールパネル]→[QuickConnect]

自分は外部からのアクセスは使わないので、オフにしておいた。

QuickConnectの仕様は知らないが、WD社のリモートアクセスと同じようなものであれば、心配しすぎる必要もないかな、と思う。

ただまぁ使わないし、調べるのが面倒なのでオフにしておいた形。

タイムゾーンの設定。

[コントロールパネル]→画面右上の「上級者モード]→[地域のオプション]→[時間]

タイムゾーンが日本でなければ、日本にしておく。

Windowsからアクセスするための、共有フォルダの作成。

[コントロールパネル]→[共有フォルダ]→[作成]

NFS権限タブで、NFS権限もつけておく。

次に、最初にDLした「Synology Assistant」を開き、表示された「DS218 Plus」の上で右クリック、「マウント」を選択。

ドライブ名を適当に指定し、「ログオンで再度接続します」にチェック。

これでネットワークドライブとしてWindows側にも表示される。

ほい。

とりあえず、これで設定は完了。

おいおい、他の設定もいじってみたいと思います。

※2018/12/16追記

ルーターのDHCP設定もしておかないと、NASの割り振りIPが変わったタイミングで繋がらなくなる。

- 「Synology Assistant」でNASのMACアドレスとIPアドレスをチェックする

- ルーター管理画面でDHCPの設定を探し、上記MACアドレスにIPアドレスを固定で振るようにする

そんな感じ。